Die novellierte EU-Kommunalabwasserrichtlinie ist ein rechtlicher Rahmen für die Erfassung, Behandlung und Entsorgung von Abwasser. Welchen Aspekt der neuen EU-KARL bewerten Sie positiv?

Grundsätzlich ist die novellierte EU-Kommunalabwasserrichtlinie ein Schritt in die richtige Richtung. Die starke Eutrophierung der europäischen Meere, u.a. der Ostsee, verdeutlicht, dass wir bezüglich der Stickstoff- und Phosphorelimination (Artikel 7) noch besser werden müssen. Auch die Forderung nach einer schrittweisen Energieneutralität der Kläranlagen (Artikel 11) halte ich prinzipiell für zielführend, zumal noch ein hohes ungenutztes Potential für die Energiegewinnung aus Abwasser besteht. Dies zeigt etwa die Nutzung der Abwasserwärme im Kläranlagenablauf durch Großwärmepumpen, wie dies zum Beispiel in Dänemark bereits zur Fernwärmeversorgung gemacht wird und auf einzelnen deutschen Großklärwerken geplant ist. Die Elimination anthropogener Schadstoffe (4. Reinigungsstufe) primär für Großklärwerke mit über 150.000 Einwohnerwerten (Artikel 8) zu fordern, ist folgerichtig, zumal in diesen wenigen hundert Kläranlagen mehr als die Hälfe des deutschen Abwassers gereinigt wird.

Was sehen Sie als kritisch an?

Kritisch sehe ich, dass die EU-KARL in weiten Teilen unpräzise formuliert wurde, was Tür und Tor für Spekulationen öffnet und meiner Ansicht nach der Hauptgrund für die starke Verunsicherung der Akteure ist. Weiterhin fürchte ich, dass die erweiterte Herstellerverantwortung (Artikel 9 und 10), die zur Finanzierung der 4. Reinigungsstufe beitragen soll, zwar gut gemeint, aber ein Bürokratiemonster werden wird, zumal erste Klagen der Industrie bereits anhängig sind. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass die Hersteller von Arznei- und Kosmetikmitteln die dafür anfallenden Kosten nicht an die Endverbraucher weitergeben werden.

In der Abwasserbranche von Sachsen-Anhalt wird die novellierte EU-KARL stark diskutiert – was technische Anforderungen und vor allem was die Investitionen betrifft. Die Verbände sehen sich vor einem enormen Aufgabenpaket.

Die Diskussionen entstammen vor allem der Unsicherheit bei der Interpretation der EU-KARL. Hier wird es erst Klarheit geben, wenn die EU-KARL bis zum 31. Juli 2027 in nationales Recht umgesetzt wird. Generell bin ich aber für die Betreiber von Kläranlagen unter 150.000 Einwohnerwerte in Sachsen-Anhalt verhältnismäßig optimistisch. Wir haben Kontakt zu zahlreichen dieser Kläranlagen in Sachsen-Anhalt und viele Anlagen halten bereits heute die EU-KARL-Anforderungen bezüglich der weitergehenden Stickstoff- und Phosphorelimination ein; auf den anderen Anlagen dürften sich die Ziele der 3. Behandlung zudem durch den Einsatz moderner Mess- und Automationstechnik mit relativ geringen Investitionen lösen lassen. Im Idealfall kann ein optimierter Anlagenbetrieb sogar zu sinkenden Energie- und Fällmittelkosten führen; auch dies zeigen Praxisbeispiele. Weiterhin produzieren viele Kläranlagen schon heute einen Teil ihres Energiebedarfs durch Erneuerbare Energien. Mit der Kläranlage Stendal gibt es eine erste Energie-Plus-Kläranlage in Sachsen-Anhalt, die mehr Energie produziert als sie verbraucht. Andere Betreiber folgen dieser Idee und nehmen dazu die Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene in Anspruch. Eine echte Herausforderung wird sicherlich auf die Kläranlagenbetreiber zukommen, die eine 4. Reinigungsstufe bauen müssen, weil dies tatsächlich mit erheblichen Investitions- und Betriebskosten verbunden sein wird.

Jede Kläranlage hat spezifische Rahmenbedingungen, wie Technologie, Belastung des Abwassers durch Industriestandorte oder die finanzielle Situation. Für große Kläranlagen ab 150.000 EW) wird eine 4. Reinigungsstufe gefordert, in besonders sensiblen Gebieten bereits ab 10.000 EW. Was halten Sie von diesen Anforderungen?

Es ist bekannt, dass einzelne anthropogene Spurenstoffe bereits in geringen Konzentrationen negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben können. Viele Wasserwerke setzen daher bereits heute Aktivkohlefilter zur Entfernung dieser Spurenstoffe aus dem Trinkwasser ein. Auf Dauer ist es daher sinnvoll, diese Spurenstoffe erst gar nicht in unsere Gewässer einzuleiten. Wie bei jeder Umweltschutzmaßnahme muss aber immer Aufwand und Nutzen im Augen behalten werden: Eine 4. Reinigungsstufe wird immer mit erheblichen Investitions- und Betriebskosten verbunden sein, zumal es sich auch meist um technisch komplexe Systeme handelt, die entsprechend qualifiziertes Betriebspersonal erfordern. Es ist daher richtig, diese Systeme zunächst einmal nur für Kläranlagen über 150.000 Einwohnerwerte zu fordern, da diese mehr als die Hälfte des deutschen Abwasseranfalls behandeln. Im Übrigen gibt es Bundesländer, z. B. Baden-Württemberg, bei denen die 4. Reinigungsstufe auf Großklärwerken bereits Standard sind. Eine Notwendigkeit, die 4. Reinigungsstufe auch auf Kläranlagen ab 10.000 EW einzusetzen sehe ich hingegen eher selten.

Der Umbau von Kläranlagen für eine intensivere Abwasserbehandlung und zur Spurenstoffeliminierung wird teuer. Welche Verfahren und Innovationen machen Ihren Forschungen zufolge Sinn, wären Alternativen, die auch bezahlbar wären?

Im Moment dominieren Verfahren auf Basis von Pulveraktivkohle und granulierter Aktivkohle die Spurenstoffelimination; hier liegt der Schwerpunkt in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen sind aber auch oxidative Verfahren – im Wesentlichen durch Ozonung – im Einsatz; einzelne Kläranlagen sind auch mit einer Kombination von Ozonierung und Aktivkohlefilterung ausgestattet. Wir an der Hochschule Magdeburg-Stendal forschen auch an modifizierten Membranen, die die Spurenstoffe mit geringem Energieaufwand zurückhalten sollen. Wir werden diese Technik ab 2026 auf einem Großklärwerk im halbtechnischen Maßstab testen. Diese Membranen sollen aber auch an der Quelle der Verunreinigung eingesetzt werden, hier haben wir ein Forschungsprojekt mit der Martin-Luther-Universität in Halle, bei dem wir diese Technik in der Uniklinik Halle testen wollen. Schließlich arbeiten wir an modifizierten Bodenfilteranlagen, um Spurenstoffe mit möglichst geringem Aufwand auf mittelgroßen Kläranlagen zu entfernen.Hier beginnen demnächst halbtechnische Versuche auf der Kläranlage Gardelegen.

Die EU-KARL muss bis 2027 in nationales Recht umgesetzt werden. Wird es für jedes Bundesland Extra-Lösungen geben? Was braucht es für Konzepte vom Bund und Land zur Unterstützung der kommunalen Abwasserverbände?

Der Bund wird den nationalen Rechtsrahmen für die Umsetzung der EU-KARL vorgeben. Deutschland ist aber ein föderaler Staat, sodass es den einzelnen Bundesländern freisteht, eigene Wege zu gehen, die aber mindestens den Anforderungen des Bundes genügen müssen. Faktisch gibt es bereits heute einzelne Bundesländer, die deutlich strengere Anforderungen an die Reinigungsleistung stellen als die EU-KARL perspektivisch fordert. Die aktuellen Anforderungen in Hessen bezüglich der Phosphorelimination gehen zum Beispiel bereits seit 2018 weit über die EU-KARL-Vorgaben hinaus. Die 4. Reinigungsstufe ist auf Großklärwerken in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ebenfalls bereits oft im Einsatz. Zur Umsetzung der Fördermaßnahmen sind Förderprogramme sicherlich hilfreich, zur Steigerung der Energieeffizienz gibt es schon lange solche Programme. Bei kleineren Maßnahmen zur Optimierung der Nährstoffelimination können viele Betreiber zudem noch die Möglichkeiten der Rückverrechnung der Abwasserabgabe ausschöpfen; dies wird leider vielfach übersehen.

Sie kennen in Sachsen-Anhalt so gut wie jede Kläranlage. Wieviel Prozent der Kläranlagen werden die Energieneutralität nur unwirtschaftlichen umsetzen können – die Verbände mehr Ausgaben als Einsparungen haben?

Ich kenne in Sachsen-Anhalt ca. 100 Kläranlagen, was etwa der Hälfte der Gesamtzahl entspricht. Die Kläranlagen, die über eine Schlammfaulung verfügen, haben gute Chancen die Energieneutralität zu erreichen, wenn sie die Energieeffizienz deutlich erhöhen. Hierfür gibt es interessante Förderprogramme, die leider nicht im vollen Umfang abgerufen werden. Die Praxis zeigt, dass viele Kläranlagenbetreiber noch viel Energie einsparen könnten, ohne dass dies zu einer Verschlechterung der Abwasserreinigung führen würde. Viele alte Gasmotoren sollten zudem durch neuere, energieeffizientere Motoren ausgetauscht werden, um die Eigenstromproduktion zu erhöhen. Der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen zur Eigenstromerzeugung ist bereits heute wirtschaftlich, was man auch daran erkennen kann, dass viele Betreiber bereits seit Jahren massiv in Freiflächen-PV-Anlagen investieren. Es ist aber klar, dass kleinere und mittlere Kläranlagen ohne Schlammfaulung alleine mit PV-Anlagen keine Energieneutralität erreichen werden. Im Übrigen gehen die aktuellen Diskussionen in die Richtung, dass die Energieneutralität nicht für jede Kläranlage nachgewiesen werden muss, sondern eher aggregiert auf Bundes- oder Landesebene. Das heißt, ein Großklärwerk, das durch verschiedene Maßnahmen wie Co-Vergärung, PV- und Windenergie mehr Energie produziert als es verbraucht, wird voraussichtlich bilanziell die Defizite andere Kläranlagen ausgleichen können, auch wenn sie zu einem anderen Verband gehören.

Die Filterung von Schadstoffen und Mikroplastik: Um welche Stoffe handelt es sich da konkret und welche Stoffe sind langfristig gefährlich für Flüsse und Meere?

Bereits mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie aus 2000 hat die Europäische Union eine Liste von anthropogenen Schadstoffen definiert, die analysiert werden müssen. Die Praxis zeigt aber, dass diese Liste alle paar Jahre den veränderten Randbedingungen angepasst wird bzw. einzelne Stoffe ausgetauscht werden. In der aktuellen Liste finden sich überwiegend Arzneimittelrückstände aus den verschiedensten medizinischen Bereichen, z. B. Schmerzmittel oder Bluthochdruckmedikamente), aber auch Industriechemikalien wie beispielsweise Korrosionsschutzmittel.

Welche Rolle könnten digitale Überwachungssysteme in Zukunft spielen?

Moderne Mess- und Automationstechnik ist geeignet, um die Stickstoff- und Phosphoremissionen zu reduzieren und gleichzeitig Strom und Fällmittel einzusparen. Einzelne Spurenstoffe lassen sich hingegen mit Echtzeitmessverfahren noch nicht zuverlässig ermitteln. Dies ist aus meiner Sicht aber auch nicht notwendig, da es einfach messbare Summenparameter gibt, die indirekt einen Rückschluss auf die Spurenstoffelimination zulassen.

Hersteller und Inverkehrbringer von Arzneimitteln und Kosmetik, auch außerhalb der EU, werden verpflichtet, 80 Prozent der Investitions- und Betriebskosten für eine zusätzliche Reinigungsstufe zu tragen, um Schadstoffe aus dem Abwasser zu filtern. Wie soll diese Beteiligung EU-weit ablaufen? Werden Verträge und Zahlungen dafür Jahre dauern – Stichwort Bürokratie?

Als Ingenieur traue ich mir hier keine belastbare Antwort zu, da dies die Politik und Gerichte entscheiden müssen. Ich fürchte aber, dass diese Regelung zu einem Bürokratiemonster führen wird und die Hersteller die Kosten am Ende wieder auf uns Bürgerinnen und Bürger abwälzen werden.

Die Abwasserverbände kritisieren, es werden seitens des Gesetzgebers immer schärfere Forderungen gestellt, aber gezielte Vorgaben, wie was umzusetzen ist, bleiben aus. Lässt die EU die Mitgliedsstaaten mit der Richtlinie allein?

In der Tat ist die EU-KARL an vielen Stellen schwammig formuliert, was die eigentliche Ursache für die berechtigte Kritik der Abwasserverbände ist, weil sie vielen Spekulationen Tür und Tor öffnet. Aus meiner Sicht ist es daher wichtig, dass die Bundesregierung den Prozess der Umsetzung in nationales Recht möglichst transparent gestaltet und die wesentlichen Eckpunkte möglichst schnell kommuniziert. Ich denke, dass dies die Verunsicherung der Verbände reduzieren und die Akzeptanz der EU-KARL steigern wird.

Wissen Sie, welche Sanktionen drohen, wenn die Vorgaben der EU-KARL nicht erfüllt werden?

Generell hat die EU die Möglichkeit, bei Nichteinhaltung von EU-Richtlinien Bußgelder gegenüber der Bundesrepublik Deutschland zu verhängen. Vor ca. 10 Jahren haben die hohen Bußgelddrohungen an Deutschland bezüglich der Nichteinhaltung der EU-Nitratrichtlinie bekanntlich zu einer Verschärfung des deutschen Düngerechts geführt.

Energiekonzept, Niederschlagswasserbeseitigungskonzept, Schmutzwasserbeseitigungskonzept, Havariekonzept, EU-KARL, Klärschlammverordnung und vieles mehr… All diese Vorgaben sind ein riesiges Pflichtenheft. Wie sollte sich also die Wasserwirtschaft in Zukunft aufstellen?

Viele Verbände haben bereits derartige Konzepte erarbeitet oder zumindest Vorarbeiten hierfür geleistet, das heißt, die Verbände müssen nicht bei Null anfangen, sondern ihre Konzepte fortschreiben und ergänzen. Ich empfehle, dass man die Fortschreibungen zügig angeht und vor allem untereinander abstimmt, um Synergieeffekte zu nutzen. Beispielsweise empfehle ich, die Optimierung der Nährstoffelimination immer in Kombination mit dem Energiekonzept zu denken, weil eine geschickte Prozessführung sowohl Emissionen einsparen als auch Betriebskosten senken kann. Das Vorurteil „Energieeinsparung führt zu erhöhten Emissionen“ ist einfach falsch! Im Übrigen empfehle ich den steten Austausch mit Hochschulen, denn wir haben bereits Antworten auf viele Herausforderungen und unsere Studierenden sind an den Themen der EU-KARL interessiert, sodass die Vorarbeiten zur KARL-Umsetzung auch im Rahmen von Bachelor- und Masterarbeiten erarbeitet werden können.

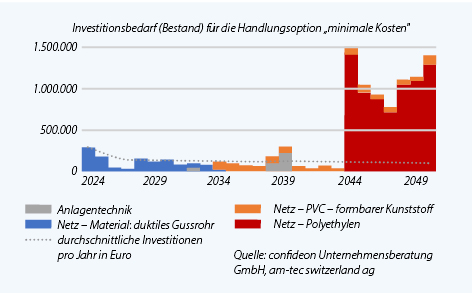

Was glauben Sie, welche Gesamtkosten kommen auf die Verbände zu, um die EU-KARL umzusetzen?

Das kann ich nicht beantworten, da wesentliche Teile der Umsetzung in nationales Recht noch ungeklärt sind.

Wissen Sie, ob es Förderprogramme der EU oder nationaler Stellen bei der Umsetzung der EU-KARL geben wird?

Sowohl auf Bundes- als auch Landesebene gibt es viele Fördermittel, vor allem bezüglich der Energiethematik. Manche dieser Förderprogramme werden zudem mit EU-Mitteln finanziert. In Sachsen-Anhalt gibt es z. B. ein Förderprogramm zur Verbesserung der Energieeffizienz von wasserwirtschaftlichen Anlagen mit einer attraktiven Förderquote von 50 %. Leider werden diese Fördermittel aber von den Verbänden oft nicht in Anspruch genommen.Im aktuellen Fördertopf stehen noch viele Millionen Euro zur Verfügung.

Die Pläne der EU-KARL werden vor allem den Gebührenzahler belasten. Von 3-5 Prozent Gebührenerhöhung ist die Rede. Wie lässt sich ein fairer Ausgleich zwischen Umweltzielen und den wirtschaftlichen Belastungen für Bürger und Kommunen schaffen?

Ich bin Ingenieur und kann diese Frage nicht beantworten. Letztendlich ist dies die Aufgabe der Politik und in letzter Konsequenz der Gerichte, denn es wird sicherlich Klagen geben. Die Pharmaindustrie beklagt bereits die EU-KARL bezüglich der erweiterten Herstellerverantwortung.

Die Branche hat ein Personalproblem, aber auch Ingenieurbüros und Handwerksbetriebe verschwinden vom Markt oder sind ausgelastet. Quantitativ und qualitativ wird es schwierig, alles zu bewältigen.

Wie kann da die Hochschule unterstützen?

Wir haben bereits Lösungen für viele Herausforderungen der EU-KARL. Wir empfehlen daher den Verbänden, sich regelmäßig mit uns auszutauschen. Viele Teilaspekte der EU-KARL können im Rahmen studentischer Arbeiten bearbeitet werden. Wir haben zudem viele Werksstudierende, die von Abwasserverbänden finanziert werden und sich im Rahmen ihres Studiums mit EU-KARL-Fragestellungen beschäftigen können.

Gibt es wieder mehr junge Menschen, die sich für die Wasserwirtschaft interessieren?

Wir können seit der Corona-Zeit wieder einen leichten Anstieg der Studierendenzahl beobachten. Dies reicht aber nicht, um den Bedarf der Wasserwirtschaft zu decken. Immer mehr Verbände entsenden daher Werksstudierende an unsere Hochschule, um den Personalbedarf perspektivisch decken zu können. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber, dass es für die Akteure, die dies nicht tun, immer schwieriger werden wird, geeignete Nachwuchskräfte zu finden.

Vielen Dank für das Gespräch!