Warum Abwasserkanäle viel Aufmerksamkeit brauchen

Mecklenburg-Vorpommern

Warum Abwasserkanäle viel Aufmerksamkeit brauchen

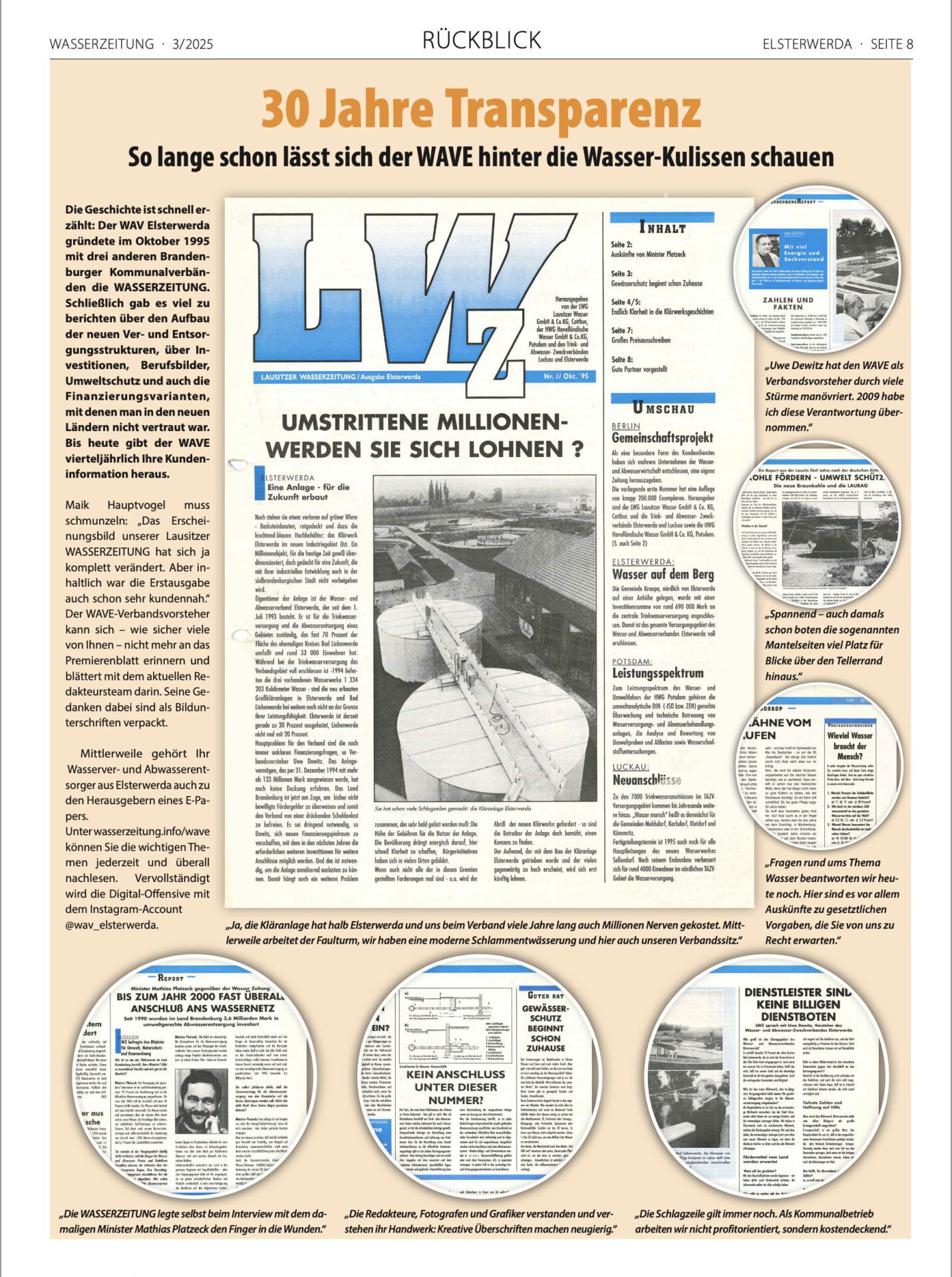

Liebe Leserinnen und Leser, kommen Sie doch mit auf eine kleine Reise. Nein, nicht in ferne Länder, sondern hinab ins Erdreich, dorthin, wo die Rohre fürs Abwasser liegen, nahe Ihrem Haus, unter dem Asphalt von Straßen und ganzen Ortschaften.

Robuste Kanäle transportieren das Schmutzwasser auf die Kläranlage.

Foto: ZVK

Hintereinandergelegt würde es einmal vom Nordpol gerade durch die Erde hindurch bis über den Südpol hinausragen, das knapp 16.700 Kilometer lange Abwasserkanalnetz in MV. Natürlich ist es hier vor Ort ein komplexes System aus verzweigten Kanälen und Betonbauwerken im Untergrund. Ein System, das die problemlose Abwasserentsorgung aus Bad und Küche oder das Abfließen des Regenwassers garantiert. Die Zweckverbände zwischen Ahlbeck auf Usedom und Zarnewenz im Landkreis Nordwestmecklenburg arbeiten tagtäglich daran, das in Haushalten und von Gewerbe gebrauchte Wasser auf ihren Kläranlagen zu reinigen und dem natürlichen Kreislauf wieder zuzuführen. Viele Aspekte gilt es dabei zu beachten.

Kanalnetz, das stetig gewachsen ist

Das Abwassernetz in MV entstand größtenteils in den 1990-Jahren. Der überwiegende Teil sind heute Trennkanäle, also jeweils eigene Trassen für Schmutz- beziehungsweise Niederschlagswasser, um die Kläranlagen hydraulisch und mengenmäßig nicht zu überlasten.

Kameras, die durch Rohre fahren

Kontrolle? Muss sein! Nach der Selbst- überwachungsverordnung sind Verbände verpflichtet, den gesamten Netzbestand optisch zu untersuchen. Dies geschieht entweder durch verbandseigene Technik oder externe Fachfirmen. Die Ergebnisse sind wichtige Grundlagen für die Wartung, Reparatur und Erneuerung der Systeme. Ebenfalls erwähnenswert: Der sparsame Umgang mit Wasser ist mit Blick auf die kostbare Ressource wichtig. Fließt aber wenig Wasser durch die Rohre, entstehen wesentlich mehr Ablagerungen, die zu Verstopfungen führen können.

Probleme, die es auf dem Land gibt

Der Bevölkerungsrückgang in einigen Regionen hat Einfluss auf die Gebührenkalkulation. Denn bei gleichen oder steigenden Kosten gibt es hier weniger verbleibende Gebührenzahler. Ein weiteres Thema: Fachkräfte. Ingenieure, Verwaltungspersonal, Techniker, Mitarbeiter im Trink- und Abwasserbereich – die Webseite wasserjobboerse.info listet freie Stellen der Branche auf.

Hürden, die oft im Weg stehen

Pflege, Wartung, Reparatur, Sanierung und Erneuerung – all das kostet Geld und Zeit. Für den täglichen Betrieb, aber auch Fördermittelanträge und öffentliche Ausschreibungen steigt der bürokratische Aufwand stetig an.

Achtsamkeit senkt Kosten

Die Kundinnen und Kunden können überall durch achtsamen Umgang selbst Einfluss auf die Gebühren nehmen. Verstopfungen der Pumpwerke durch die falsche Entsorgung von Feuchttüchern, Hygieneartikeln etc. müssen nicht sein. Kosten für die Rattenbekämpfung können ebenfalls reduziert werden.

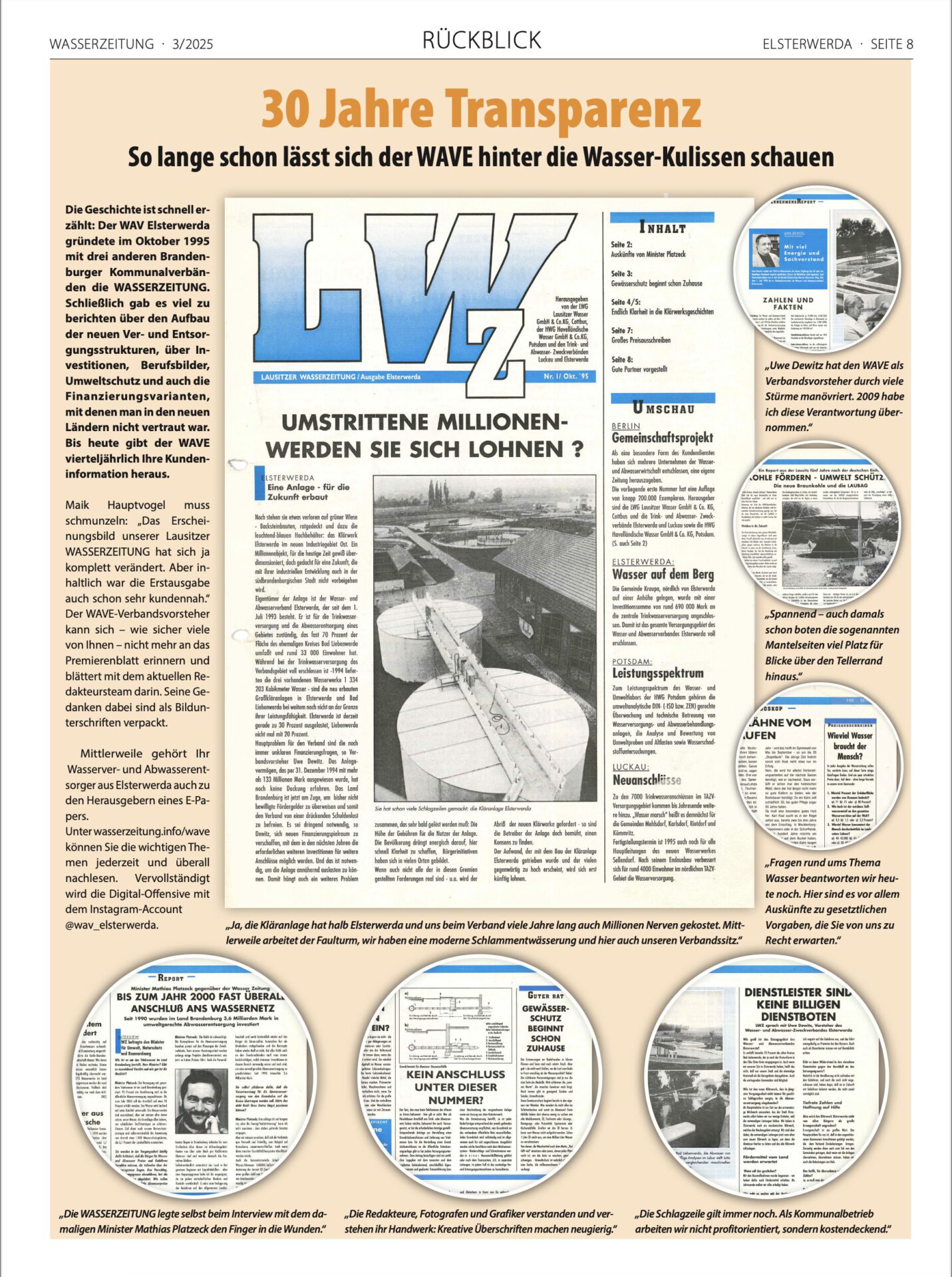

Faktenlage

- In 578 kommunalen Kläranlagen in MV werden jährlich 90 Mio. Kubikmeter Abwasser gereinigt.

- Der Anschlussgrad an zentrale Anlagen beträgt etwa 90 %.

- Das öffentliche Kanalnetz in MV misst 16.681 km – aufgeteilt in 11.675 km für Schmutzwasser, 4.407 km für Regenwasser und 599 km für Mischwasser.

- Die Abwasserrohre aus Steinzeug, Beton oder Kunststoff haben eine Lebensdauer von ca. 60–80 Jahren.

- Hohe Kosten: Immer wieder müssen Störungen in den Pumpwerken behoben werden – Rohre, Technik und Anlagen werden durch das falsche Entsorgen von Feuchttüchern bis hin zu Windeln beschädigt.

- Problematisch ist der Einwohnerrückgang, denn je weniger Menschen, desto weniger Schultern zum Tragen der Gebühren.

- Abwasserverbände finanzieren sich aus den Gebühren. Für neue Schmutzwasserkanäle ist man auf Fördermittel vom Land und der EU angewiesen.

Kommentar der KOWA MV und des BDEW: Kritik am Landeswassergesetz

* BDEW: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft

** KOWA MV: Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser MV e.V.

Bereits vor einem Jahr wurde die Wasserwirtschaft um Stellungnahme zur dringend nötigen Reform des Gesetzes zur Neuregelung des Landeswasserrechts in MV gebeten – dies haben beide Verbände ausführlich getan. Nach dem Kabinettsbeschluss wurde am 24. Juni 2025 der Entwurf einschließlich der Begründung veröffentlicht. Nun folgt das parlamentarische Verfahren mit Beratung und Beschlussfassung des Landtages.

Die Punkte aus unseren Stellungnahmen wurden im bisherigen Entwurf leider nur unzureichend berücksichtigt. Wir hoffen daher, unsere Anregungen im parlamentarischen Verfahren – insbesondere bei den Anhörungen in den zuständigen Fachausschüssen – erneut einbringen und überzeugend darlegen zu können. Besonders wichtig ist uns, dass das Wasser-

entnahmeentgelt künftig viel stärker zweckgebunden im engeren Sinne eingesetzt wird. Es ist nicht einzusehen, warum die Unterhaltung der Hochwasser- und Küstenschutzanlagen an Gewässern von unseren Gebührenzahlern mitfinanziert werden sollten!

Ebenso sehen wir es sehr kritisch, dass die Wasserversorgungsunternehmen zukünftig die Versorgung in Not- und Krisensituationen sicherstellen sollen – eine Aufgabe, die auf Grundlage eines Bundesgesetzes bisher auf Landkreisebene organisiert werden muss.

Unsere Branche steht vor einem enormen Reinvestitionsbedarf. Zudem verschärfen sich die gesetzlichen Anforderungen (Bundes- ebene) an die Trinkversorgung und Abwasserreinigung stetig. Gerade in Bezug auf die Belastungen, die diese Änderungen mit sich bringen, gilt es bei landesrechtlichen Anforderungen Maß zu halten, um unsere Kundinnen und Kunden nicht zu überlasten.

Frank Lehmann,

Vorsitzender der KOWA MV**

David Schacht,

Vorsitzender der Wasserwirtschaft MV im BDEW*