Trinkwasser wird 2026 günstiger

MAWV kündigt Gebührensenkung an

Trinkwasser wird 2026 günstiger

Planungsunsicherheiten führten zu Kostenüberdeckungen

Die nun wirksam werdenden Entlastungen gehen auf Planungsunsicherheiten im Jahr 2023 zurück, die die Kalkulation für das Jahr 2024 erschwerten. Insbesondere die schwer vorhersehbaren Entwicklungen infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges – etwa bei Energie- und Betriebskosten – machten vorsichtige Ansätze notwendig. Im Ergebnis fielen die tatsächlichen Kosten niedriger aus als prognostiziert, wodurch Kostenüberdeckungen entstanden.

Verbandsvorsteherin Susanne Bley erläutert: „Unsere Gebühren beruhen auf Plandaten. In den vergangenen Jahren waren verlässliche Prognosen nur eingeschränkt möglich. Wenn sich im Nachhinein zeigt, dass zu viel kalkuliert wurde, sind wir verpflichtet, dies auszugleichen.“

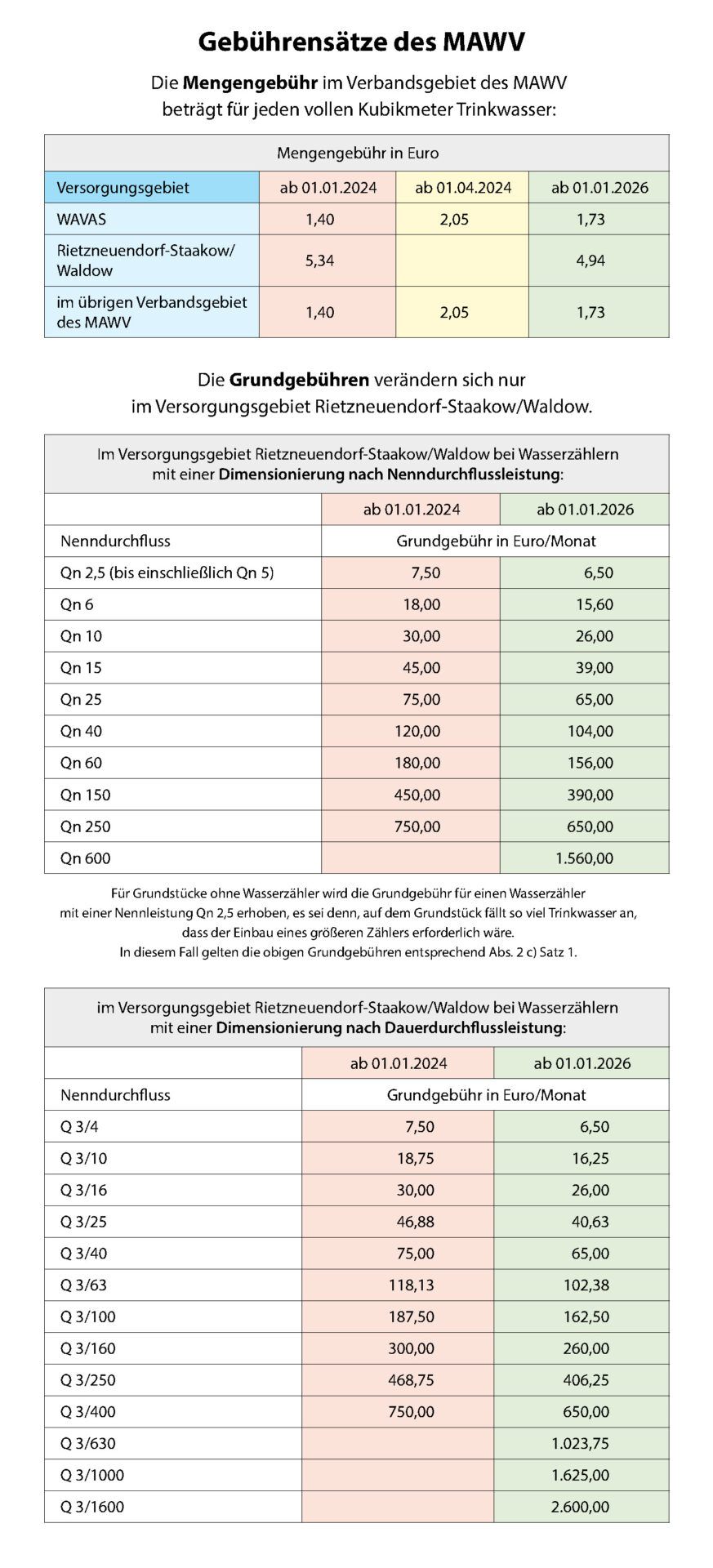

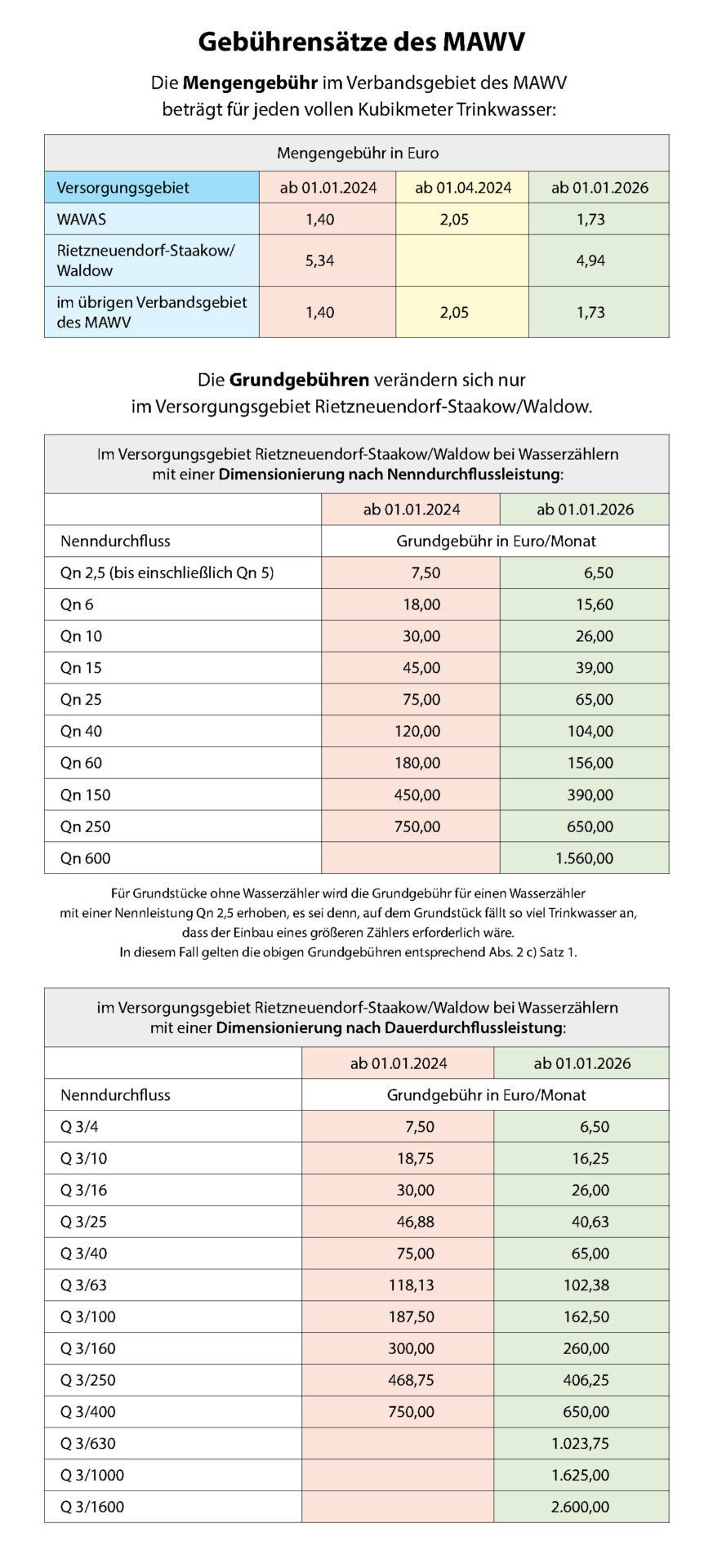

Deutliche Senkung im Kerngebiet

Im Kerngebiet des MAWV sinkt der Trinkwasserpreis von derzeit 2,05 Euro auf 1,73 Euro pro Kubikmeter. Das entspricht einer Reduzierung um 32 Cent beziehungsweise gut 15 Prozent. Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von rund 90 Kubikmetern spart dadurch etwa 30 Euro pro Jahr.

Rietzneuendorf-Staakow: Beitragseffekte wirken zusätzlich

Auch im Versorgungsgebiet Rietzneuendorf-Staakow/Waldow werden die Trinkwasserpreise ab 2026 gesenkt – von 5,34 Euro auf 4,94 Euro pro Kubikmeter. In diesem Bereich ist die Entwicklung zusätzlich durch die Trinkwasserbeitragserhebung erklärbar. Die von den Kundinnen und Kunden gezahlten Beiträge zur zentralen Trinkwasseranlage wirken sich entlastend auf die Gebührenkalkulation aus. Parallel dazu werden die monatlichen Grundgebühren moderat reduziert, etwa bei Wasserzählern mit kleiner Nenndurchflussleistung von 7,50 Euro auf 6,50 Euro.

Gebühren folgen Kosten – nicht umgekehrt

Der MAWV versorgt ein großes Gebiet vom Raum Schönefeld über Königs Wusterhausen bis in den Spreewald. Für das Jahr 2026 rechnet der Verband mit einer Wasserförderung von rund 6,2 Millionen Kubikmetern und gebührenrelevanten Kosten von knapp zehn Millionen Euro. Die beschlossene Gebührensenkung ist Ausdruck eines zentralen Prinzips kommunaler Gebührenhaushalte: Wenn sich im Nachhinein zeigt, dass mehr eingenommen wurde als notwendig, wird dieser Betrag an die Kundinnen und Kunden zurückgegeben. Die aktuellen Anpassungen stehen damit für eine transparente Gebührenpolitik – und für den Grundsatz, dass Trinkwasserpreise den tatsächlichen Kosten folgen müssen.