Author: wz_admin

Interview mit der neuen Verbandsvorsteherin des MAWV Susanne Bley

EXKLUSIV-Interview mit der neuen Verbandsvorsteherin des MAWV Susanne Bley

„Vertrauen wächst mit jedem Gespräch.”

Seit einem halben Jahr ist Susanne Bley Verbandsvorsteherin des Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverbandes. Die studierte Betriebswirtin bringt umfassende Erfahrungen aus der Wasserwirtschaft mit. Zuletzt war sie Kaufmännische Leiterin bei der Mittelmärkischen Wasser- und Abwasser GmbH (MWA). Mit der Märkischen WASSERZEITUNG sprach sie über Verantwortung, Vertrauen und Versorgungssicherheit, aber auch darüber, warum Geduld ein unterschätzter Erfolgsfaktor ist.

Seit Februar 2025 bedient Susanne Bley die „Stellschrauben“ beim MAWV, einem der einwohnerstärksten Zweckverbände im Land Brandenburg.

Foto: SPREE-PR/Petsch

Frau Bley, Sie kennen die Wasserwirtschaft aus dem Effeff. Was ist das wirklich Neue beim Zweckverband in Königs Wusterhausen?

In meiner vorherigen Position war ich Teil des Führungsteams, doch die Gesamtverantwortung lag beim Geschäftsführer. Heute liegt diese Verantwortung bei mir – das ist ein bedeutender Perspektivwechsel. Ich leite nun einen Verband, der wiederum von einer Betriebsführungsgesellschaft unterstützt wird. Früher war ich auf der Dienstleisterseite. Diese neue Sichtweise ist bereichernd, manchmal auch herausfordernd, eröffnet aber viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Schuhe sind noch nicht überall eingelaufen, aber das gehört dazu.

Welche Aufgaben standen für Sie zu Beginn im Fokus?

Vertrauen aufbauen – sowohl innerhalb des Teams als auch gegenüber den Mitgliedskommunen. Nach einer herausfordernden Phase war es wichtig, wieder Verlässlichkeit und Orientierung zu schaffen. Dazu habe ich viele Gespräche geführt und versucht, Klarheit und Transparenz in Strukturen und Abläufe zu bringen. So entsteht Schritt für Schritt wieder Vertrauen.

Der MAWV gehört zu den größten kommunalen Verbänden im Land Brandenburg. Sie tragen Verantwortung für die 24/7-Ver- und Entsorgung von etwa 140.000 Menschen. Beeindruckt Sie diese Zahl?

Ja, und sie erdet mich. Hinter dieser Zahl stehen reale Menschen – Familien, Kinder, Unternehmen, Senioren. Diese Dimension macht deutlich, wie zentral unsere Arbeit für das tägliche Leben ist. Unsere Leistung soll möglichst unauffällig im Hintergrund funktionieren – und gerade deshalb ist sie so essentiell. Beeindruckend ist dabei aber nicht nur die Zahl, sondern sind auch die Anstrengungen sowohl meiner Mitarbeitenden als auch der Mitarbeitenden unseres Betriebsführers, die Tag und Nacht für diese Selbstverständlichkeit sorgen.

Welche neuen Impulse oder Visionen bringen Sie für den MAWV mit?

Ich möchte den Verband als aktiven Gestalter der Daseinsvorsorge sehen. Die Herausforderungen – vom Klimawandel über Ressourcenknappheit bis zur Digitalisierung – sind groß. Aber sie bieten auch Chancen. Ich setze auf mehr Beteiligung, klare und offene Kommunikation und darauf, Nachhaltigkeit in allen Entscheidungen konsequent mitzudenken.

Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie für die kommenden Jahre?

Der Spagat zwischen Klimawandel, demografischem Wandel und knappen Ressourcen wird uns alle beschäftigen. Entscheidend ist, dass wir langfristig und über regionale Grenzen hinaus denken, um die Wasserversorgung nicht nur zuverlässig, sondern auch resilient zu gestalten – also so, dass sie sich neuen Anforderungen und Standards flexibel anpassen kann.

Wie gestalten Sie die Zusammenarbeit mit den Mitgliedskommunen?

Für mich ist die Zusammenarbeit geprägt von Partnerschaft und Augenhöhe. Das heißt erstmal zuhören, Bedarfe ernst nehmen und dann gemeinsam Lösungen entwickeln. Ich bin überzeugt, dass nur so tragfähige Ergebnisse entstehen, wenn wir miteinander arbeiten, nicht nebeneinander.

Der langjährige Chef der DNWAB Heinz Düpow sagte einmal: „Man muss einem Wasserwerk schon von draußen ansehen, dass drinnen das Lebensmittel Nr. 1 produziert wird.“ Inwieweit sind Sie schon mit den Anlagen und Netzen des MAWV vertraut?

Ich habe mir bisher erst wenige Anlagen unseres Verbandes anschauen können, aber jedes Mal bin ich beeindruckt von der Sauberkeit und der Sorgfalt, mit der sie gepflegt werden. Die Leitungen – gern als das „Gold unter der Straße“ bezeichnet – bekommen im Alltag viel zu wenig Aufmerksamkeit, dabei spürt man ihre Bedeutung erst, wenn einmal etwas nicht funktioniert. Umso wichtiger ist es, dass wir hier so zuverlässige Strukturen haben. Ich möchte in den kommenden Monaten noch weitere Anlagen besichtigen und freue mich darauf, mir so ein immer umfassenderes Bild machen zu können.

Das Trinkwasserverbundsystem ist die physische „Verknüpfung“ zu den Nachbarverbänden, gewissermaßen die Lebensversicherung für den steten Fluss des Lebenselixiers. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den anderen Gesellschaftern der DNWAB?

Wir befinden uns noch in einer Phase des gegenseitigen Kennenlernens. Aber ich erlebe die Kooperation als offen, konstruktiv und vertrauensvoll. Es gibt bereits erste gemeinsame Erfolge. Wichtig ist mir: Wir reden miteinander – auch über kritische Themen. Nur so können wir wirtschaftlich tragfähige und nachhaltige Entscheidungen treffen.

Wenn Sie dem Verband eine Eigenschaft „schenken“ könnten, welche wäre das – und warum gerade diese?

Geduld. Weil Veränderungen Zeit brauchen – und nur, wenn wir uns diese Zeit nehmen, können aus guten Ideen nachhaltige Entwicklungen werden.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Sache im Verbandsgebiet sofort ändern, unabhängig von Budget und Bürokratie – was wäre das?

Ich würde unsere gesamte Wasser- und Abwasserinfrastruktur sofort klima- und zukunftsfest machen: digital vernetzt, ressourcenschonend, sozial ausgewogen.

Wie nah ist Ihnen das Element Wasser privat?

Wasser erdet mich und erfüllt mich mit Ehrfurcht – es ist lebensnotwendig und zugleich eine große Quelle der Ruhe. Ob beim Schwimmen in einem unserer wunderschönen Seen in der Umgebung oder bei einem Spaziergang an der stürmischen Ostsee im Herbst: Wasser hilft mir immer, den Kopf freizubekommen. Und ganz alltäglich begleitet es mich als begeisterte Leitungswassertrinkerin. Ich finde es spannend, wie unterschiedlich Trinkwasser regional schmecken kann – und ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht erinnern, wann ich zuletzt Wasser in Flaschen gekauft habe.

Was sollten die Bürgerinnen und Bürger über Sie wissen, das nicht im Lebenslauf steht?

Ich bin jemand, der gelernt hat, zu reflektieren und sich selbst zu hinterfragen – weil mir ehrliche Zusammenarbeit wichtig ist. Ich glaube fest daran, dass wirklich gute Entscheidungen selten im Alleingang entstehen, sondern im Miteinander. Gleichzeitig habe ich Freude an dem, was ich tue, und gehe dabei gern meinen eigenen Weg. Für mich heißt das nicht, die Ernsthaftigkeit infrage zu stellen, sondern die Freiheit zu nutzen, eingefahrene Regeln auch einmal anders zu denken.

Vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person – Susanne Bley

- Geboren in Dresden, aufgewachsen in Wildau

- Zwei erwachsene Kinder (21 und 17)

- Wohnhaft im Verbandsgebiet des MAWV

- Einstimmig gewählt zur Verbandsvorsteherin am 17. Oktober 2024, im Amt seit 1. Februar 2025

- Studium: Diplom-Betriebswirtin (BA Berlin, Abschluss 2000), Master General Management (HWR Berlin, Abschluss 2022, Note 1,7); Masterarbeit zu Nachhaltigkeit bei kommunalen Wasserversorgern

- Beruflich: Start als Prüfungsassistentin, dann Accountant in der Privatwirtschaft, später Controllerin bei Transparency International; ab 2014 bei der MWA GmbH – zuletzt Kaufmännische Leiterin und Prokuristin

Vor-Ort-Termin im Wasserwerk Eichwalde bei der Inbetriebnahme der Anlage

Re-Infiltrationsanlage gegen PFAS-belastetes Grundwasser ging in Betrieb

Vor-Ort-Termin im Wasserwerk Eichwalde bei der Inbetriebnahme der Anlage

Mit Verantwortung, Transparenz und technischer Innovation begegnet der Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband (MAWV) der Herausforderung in der Region. Beim Vor-Ort-Termin informierte der Verband Mitte August die Bürgermeister Jörg Jenoch (Eichwalde) und Markus Mücke (Schulzendorf) über den aktuellen Stand der Maßnahmen und die nächsten Schritte im Kampf gegen die Altlast. Die Märkische WASSERZEITUNG war dabei.

-

MAWV-Ingenieur Gustav Lemke (2. v. l.) und Verbandsvorsteherin Susanne Bley erklärten beim Vor-Ort-Termin am 14. August die Funktionsweise der Anlage – direkt an der Infiltrationsstrecke im Schmöckwitzer Waldstück. Hier – an der Ursprungsstelle – wird das PFAS-belastete Wasser wieder in den Untergrund eingebracht und bleibt damit im Kreislauf. Die Bürgermeister Jörg Jenoch (Eichwalde) und Markus Mücke (Schulzendorf; rechts) zeigten sich mit dieser technischen Lösung und dem frühzeitigen Handeln des MAWV sehr zufrieden.

Fotos (3): SPREE-PR/Petsch -

-

-

-

MAWV-Ingenieur Gustav Lemke (2. v. l.) und Verbandsvorsteherin Susanne Bley erklärten beim Vor-Ort-Termin am 14. August die Funktionsweise der Anlage – direkt an der Infiltrationsstrecke im Schmöckwitzer Waldstück. Hier – an der Ursprungsstelle – wird das PFAS-belastete Wasser wieder in den Untergrund eingebracht und bleibt damit im Kreislauf. Die Bürgermeister Jörg Jenoch (Eichwalde) und Markus Mücke (Schulzendorf; rechts) zeigten sich mit dieser technischen Lösung und dem frühzeitigen Handeln des MAWV sehr zufrieden.

Fotos (3): SPREE-PR/Petsch -

-

Kernstück der vorgestellten Maßnahmen ist eine neue Re-Infiltrationsanlage, die nahe des ehemaligen Reifenwerks in Schmöckwitz errichtet wurde – dem Ursprung der sogenannten „PFAS-Fahne“. Ziel ist es, das belastete Grundwasser kontrolliert in Bewegung zu halten und vom übrigen Trinkwasserreservoir dauerhaft zu trennen. Durch diese technische Lösung wird die PFAS-Belastung nicht nur effizient isoliert, sondern bleibt auch jederzeit sichtbar, messbar und kontrollierbar. Zwei „Quarantäne-Brunnen“ (Brunnen 27 und 2) am Wasserwerk sind gezielt vom regulären Netz abgekoppelt worden.

Über eine 550 Meter lange Rohrleitung – teils oberirdisch entlang der Godbersenstraße – wird das belastete Wasser kontinuierlich in einen Kreislauf eingespeist, der eine Ausbreitung in tiefere Grundwasserschichten verhindert. Die sogenannte Infiltration erfolgt bis zu einer Tiefe von neun Metern mit einer Durchflussrate von 40 Kubikmetern pro Stunde.

Diese Maßnahme dient sowohl dem unmittelbaren Schutz des Trinkwassers als auch der dauerhaften Beobachtbarkeit der Schadstofffahne. Susanne Bley, Verbandsvorsteherin des MAWV, sieht in dieser Lösung einen entscheidenden Fortschritt: „Die Trennung der PFAS-belasteten Wasserführung vom restlichen Netz erlaubt uns eine lückenlose Überwachung. Schon die nächsten Messwerte im September sollten eine deutliche Verbesserung zeigen.“

Leistungsfähig, pragmatisch, verlässlich – der kommunale Vorteil

Gerade im Umgang mit komplexen Umweltrisiken zeigt sich der besondere Wert kommunaler Wasserverbände. Der MAWV hat frühzeitig gehandelt – weit vor dem Inkrafttreten verschärfter Grenzwerte in den Jahren 2026 bzw. 2028. Die schnelle und durchdachte Reaktion auf eine diffuse Gefährdungssituation unterstreicht die Vorteile regionaler Trägerschaft: kurze Entscheidungswege, tiefe Ortskenntnis und ein hohes Maß an öffentlichem Verantwortungsbewusstsein. Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch betonte bei seinem Besuch vor Ort: „Der MAWV zeigt, dass kommunale Infrastrukturträger auch bei hochkomplexen Herausforderungen handlungsfähig und verlässlich sind. Mein großer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier mit Weitsicht und Engagement zum Schutz unseres wichtigsten Lebensmittels agieren: dem Trinkwasser.“ (siehe auch Kommentar auf der Startseite).

Vorausschauendes Monitoring und transparente Kommunikation

Der MAWV kontrolliert die PFAS-Belastung regelmäßig an zehn definierten Messpunkten im Gebiet. Ein engmaschiges Monitoring wird aktuell gemeinsam mit den Berliner Wasserbetrieben weiterentwickelt. Ziel soll es sein, tagesaktuelle Messungen und schnelle Reaktionen zu ermöglichen. Zusätzlich wurden Filteranlagen zur Entfernung von Eisen und Mangan installiert, um die langfristige Stabilität der technischen Infrastruktur zu gewährleisten. Bemerkenswert ist auch der sensible Umgang mit Natur- und Artenschutz: Um die Brutzeiten heimischer Vogelarten nicht zu stören, wurden lärmintensive Arbeiten im Wald gezielt in eine störungsarme Zeit gelegt – ein Beispiel für vorbildliche Planung über das rein Technische hinaus.

Bis zur Inbetriebnahme einer vollständigen Grundwasserreinigung hat der MAWV mit der Re-Infiltrationsanlage eine praktikable, funktionierende Zwischenlösung gefunden. Doch die langfristige Sanierung liegt in der Zuständigkeit des Landes Berlin. Als Verursacher des Schadens ist nun der Senat gefordert, seiner Verantwortung gerecht zu werden und die gesetzlich geforderten Grenzwerte sicherzustellen.

Die MWZ bleibt am Thema dran.

Ausflugstipps mit und ohne Volldampf

Brandenburg

Ausflugstipps mit und ohne Volldampf

Brandenburg ist Eisenbahnland: Wo früher das Pfeifen von Dampfloks die nächsten Warenlieferungen anzeigte, ist die dicke weiß-graue Dampfwolke heute pure Eisenbahnromantik. Wir von der WASSERZEITUNG haben uns auf die Schienen begeben und Ausflugstipps für Sie gesammelt.

Foto: www.pe-cottbus.de

-

Pollo in der Prignitz

Diese hübsche Bahn fährt noch immer zwischen Mesendorf und Lindenberg. Der Verein Prignitzer Kleinbahnfreunde Lindenberg e. V., der sich liebevoll um Lok und Museum kümmert, fand in alten Schriften sogar einen Wasserhinweis. Im „Kreisblatt für die Westprignitz“ wurde über die Eröffnungsfahrt am 15. Oktober 1897 berichtet: „ … auf Haltestelle Lindenberg wurde länger Halt gemacht, weil die Lokomotive Wasser einnehmen mußte. Das Wasser wurde durch einen Abessynier-Brunnen in ein Faß und von hier aus in den Dampfkessel befördert …“ Zu den nächsten „Reiseterminen“ gehört die Halloweenfahrt am 31. Oktober. Am Endpunkt der Museumsbahn, in Lindenberg, befindet sich das Kleinbahnmuseum. -

Eisenbahnmuseum Gramzow

In der Uckermark sind Eisenbahnfahrzeuge unterschiedlicher Zeiten zu sehen, außerdem Informatives zu Gleisbau, Werkstattwesen, Betriebs- und Verkehrsdienst. Für Kinder gibts eine elektrische Spielbahn. Natürlich können Besucher auch auf historischen Zügen mitfahren, etwa am 26. Oktober zur Halloweenfahrt: einfache Fahrt inklusive Museum 9,50 Euro, ermäßigt 7,75 Euro.

-

Parkeisenbahn Cottbus

An diesem lohnenden Ziel wird zu Kinder- und Familienaktionen rund um historische Dampf- und Dieselloks eingeladen. Sogar ein ICE fährt durch den Park – als Miniaturausgabe. Die Geschichte der Bahn begann in den 1950er Jahren als Pioniereisenbahn. 1995 erlebte sie einen Höhepunkt mit der Bundesgartenschau. Für Familien wird es im Oktober schaurig schön: Am 31. Oktober und 1. November (um 17 Uhr + 22 Uhr gibt es Gruselfahrten – gern mit Lampion und Kostüm – durch den Spukwald zu regulären Fahrpreisen (2 € Eventzuschlag für Erwachsene).

Voranmeldungen sind nicht erforderlich! -

Buckower Kleinbahn

Nicht unter Dampf, aber mit Diesel und Strom betrieben, präsentieren sich die Schienenfahrzeuge des Vereins Buckower Kleinbahn in der Märkischen Schweiz. Sie gilt in Brandenburg als einzige elektrisch betriebene Museumseisenbahn mit planmäßigem Betrieb. Fahrtage sind an Wochenenden und Feiertagen. Die „Reise“ dauert nur knapp 15 Minuten (einfache Fahrt: 5 bzw. 2 €). Auch ein Museum lädt Neugierige ein. Übrigens: Sie dürfen „Ehrenlokführer“ sein.

-

Historischer Lokschuppen Wittenberge

Weitere Tipps:

Brandenburgs größtes Eisenbahnmuseum.

-

Bahnbetriebswerk Luckau Niederlausitzer Eisenbahn e. V.

Viele Sonderfahrten und Tagestouren, z. B. zu Weihnachtsmärkten.

-

Heidekrautbahn und Museum

Berliner Eisenbahnfreude e. V. Basdorf bei Wandlitz: größte private Schienenfahrzeugsammlung im Großraum Berlin, u. a. Schienenbus-Rundfahrten.

Die Stepenitz – Brandenburgs „wildester“ Fluss

Brandenburg

Die Stepenitz – Brandenburgs „wildester“ Fluss

In weichen Bögen fließt das Wasser durch grüne Auen und Wälder? So, wie es sich einst seinen Weg bahnte. Rund 84 km nach der Quelle im Nordwesten Brandenburgs mündet die Stepenitz bei Wittenberge in die Elbe. WZ-Redakteurin Anne Mücke besuchte das Flüsschen nahe Telschow – aus gutem Grund!

Klein, aber oho! WZ-Redakteurin Anne Mücke präsentiert eine der fleißigen Bachmuscheln aus der Stepenitz. Es gilt: Je mehr dieser Muscheln es in einem Gewässer gibt, desto sauberer sind sie.

Foto: SPREE-PR/Petsch

Vor etwa 3.000 bis 5.000 Jahren, in der sogenannten Bronzezeit, war die Stepenitz eine wichtige Verkehrsader im nördlichen und damals noch sehr unwegbaren Brandenburg. Darauf lässt jedenfalls der Fund eines Königsgrabes und einer großen Versammlungshalle aus dieser Zeit bei Seddin (Gemeinde Groß Pankow) schließen. Vielleicht haben Menschen schon damals den Fluss geformt, um mit ihren Schiffen besser voranzukommen.

Bereits im Mittelalter begradigten Menschen fast jeden Fluss in Brandenburg und versahen ihn mit Wehren, um das Wasser nutzen zu können – für das Betreiben von Mühlrädern oder den Transport von Holz per Floß. Unter Friedrich dem Großen ging es dann zunehmend um die Gewinnung von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Er ließ dafür die umgebenden Auenwälder trockenlegen. Die DDR verstärkte diese naturzerstörende Landgewinnung – mit erheblichen Folgen. Düngemittel aus intensiver Landwirtschaft verunreinigten das Wasser, Tier- und Pflanzenarten starben aus, und bei Hochwasser traten die Flüsse und Bäche in kürzester Zeit über die künstlichen Ufer, bedrohten die umliegenden Ortschaften.

Altarm nutzbringend reaktiviert

Heute gilt die Stepenitz als einer der wildesten und saubersten Flüsse Brandenburgs. Das liegt auch daran, dass der Mensch ihr nach und nach seine Freiheit zurückgibt und das gewaltsame Korsett zur Begradigung des natürlichen Flussbettes Stück für Stück wieder aufschnürt.

So geschehen in der Prignitz nahe des Ortes Tel-schow. Hier wurde im vergangenen Jahr ein 450 Meter langer Altarm der Stepenitz reaktiviert und der begradigte Teil sozusagen „abgeschnitten“. Jetzt kann der überwiegende Teil des Wassers wieder in großen Schwüngen gemächlich durch die angrenzenden dichten Auenwälder mäandern. Droht Hochwasser, fließt das Wasser auch über den stillgelegten begradigten Abschnitt ab, was die Flutwelle deutlich abmildert.

Eine von vielen positiven Auswirkungen der Fluss-Renaturierung, wie Projektleiter Michael Zauft von der Stiftung „NaturSchutzFonds Brandenburg“ erklärt. Die Stiftung arbeitet seit einigen Jahren an der Reaktivierung des natürlichen Flussbettes der Stepenitz. Zauft verweist auf große Erfolge: „Von der Auenlandschaft, die sich entlang des Altarmes wieder etablieren kann, profitieren viele Pflanzen und Tiere.“ Auch die Bachmuschel gehört dazu.

Eine unverzichtbare Schlüsselart

„Alle sechs Großmuschelarten in Brandenburg gelten als gefährdet, aber die Bachmuschel ist sogar vom Aussterben bedroht – und das europaweit“, sagt Zauft. Deshalb wird die Renaturierung der Stepenitz überwiegend aus EU-Mitteln von „LIFE Bachmuschel“ finanziert, einem Projekt speziell für Fließgewässer und angrenzende Lebensräume. „Die Bachmuschel ist eine sogenannte ‚Schlüsselart’ ,“ führt Michael Zauft aus, „man kann von ihrem Vorkommen und Zustand ablesen, wie es einem Fluss und seiner Umgebung geht, kann Verbindungen zu anderen Dingen herstellen.“ Denn die bis zu zehn Zentimeter große Bachmuschel benötigt nicht nur sauberes Wasser, sondern auch bestimmte Wirtsfische wie das Bachneunauge, die Groppe oder Elritze für ihre Vermehrung. Und je mehr Muscheln es in einem Gewässer gibt, desto sauberer ist es wiederum, denn die Schalentiere filtern feinste organische Schwebeteilchen aus dem Wasser.

„Wenn man also für Arten wie die Bachmuschel etwas macht, indem man zum Beispiel ein Fließgewässer wie die Stepenitz renaturiert, dann tut man gleichzeitig auch etwas für die angrenzenden Lebensräume wie Moore, Feuchtwälder oder Trockenrasen“, resümiert Michael Zauft.

Insofern haben sich die rund 500.000 Euro für die Wiederbelebung des Stepenitz-Altarmes bei Telschow auf jeden Fall rentiert und dazu beigetragen, dass die Stepenitz zur „Flusslandschaft 2024/25“ erklärt wurde.

Der Schäfer und seine wolligen Weltverbesserer

Brandenburg

Der Schäfer und seine wolligen Weltverbesserer

Er weiß, was die Welt im Innersten zusammenhält, denn Jonas Scholz hat Chemie studiert. Doch als er vor sechs Jahren lernen wollte, wie er seinen drei Hausschafen die Wolle scheren kann, hat er seine wirkliche Berufung im Leben gefunden.

Fleißige Mitarbeiter auf vier Klauen: Die Schafe von Jonas Scholz pflegen die Wiese unter dem Solarpark an der südlichen A10.

Foto: SPREE-PR/Krone

„Ella, her!“ Jonas Stimme schallt über die Platten des Solarparks am Rande der A10 zwischen Ludwigsfelde und Dreieck Nuthetal. Mit heraushängender Zunge jagt die dreijährige Border-Collie-Hündin die wolkenweißen Bentheimer Schafe mit den schwarzen Sprenkeln im Gesicht zum Schäfer. Wenig später gucken ihn 100 Augenpaare fragend an. „Fototermin!“ erklärt Jonas Scholz den Tieren, warum er sie beim Grasen gestört hat.

Vom Ernährer zum Gärtner

Seit sechs Jahren übt Jonas Scholz einen der ältesten Berufe der Welt aus, er ist Wanderschäfer und Schafzüchter in Ludwigsfelde südlich von Berlin. Schon vor etwa 10.000 Jahren haben Menschen angefangen, Schafe zu halten. „Damals nutzten sie vor allem das Fleisch, die Milch und die Wolle der Tiere“, erzählt der Vorsitzende des Schafzuchtverbandes Berlin-Brandenburg. „Heute sind sie vor allem Landschaftspfleger.“

Landschaftspfleger mit goldenem Tritt und eisernem Biss

Der Sandboden an der A10 ist mager. Nur mit viel Dünger und Wasser könnte man ihm landwirtschaftliche Erträge abringen. Deshalb ist es schlau, hier die Energie der Sonne zu ernten. Die Wiese unter den riesigen Solarflächen bearbeiten die Gärtner mit vier Klauen. Sie mähen das Grünzeug, Gräser, Kräuter. Jedes Schaf verzehrt täglich etwa fünf Kilo davon. Mit eisernem Biss kürzt es auch die Triebe von Bäumen und Sträuchern. So werden die Paneele nicht überwuchert. In ihrem Fell transportieren die Wolltiere Samen, tragen das wertvolle Gut von Wiese zu Wiese. Die Hinterlassenschaften, etwa 75 Kilogramm Dung pro Monat und Schaf, sind ein Festmahl für Insekten. Mit goldenem Tritt arbeiten die Tiere den Dung gleich in den Boden ein. Durch die Schafe wurde die Wiese im Solarpark ein vielfältiges Ökosystem.

Ein 365-Tage-Job

Auf den ersten Blick wirkt die Arbeit des jungen Schäfers idyllisch. „Ich muss jeden Tag raus, nach den Tieren sehen und mit ihnen weiterziehen. Egal, ob es 30 Grad im Schatten sind oder aus Eimern regnet, ob Weihnachten ist oder Geburtstag.“ Wenn ein Tier krank oder verletzt ist, kümmert er sich. Der Schäfer checkt täglich alle Zäune, um dem Wolf keine Chance zu bieten. Vor allem aber muss er Wasser auf die Weiden bringen, im Sommer sogar sehr viel Wasser. „Die Wiesen sind dieses Jahr nicht saftig, sondern eher Heu. Entsprechend groß ist der Durst der Tiere.” Statt drei Kubikmeter Trinkwasser bringt Jonas Scholz an trockenen Tagen sechs Kubikmeter. Das heißt, sechs Mal Nachschub holen. Da die dürren Weiden weniger nahrhaft sind, müssen die Schafe öfter umziehen. Das heißt, ständig neue Koppeln einrichten.

Vom Frieden grasender Schafe

Etwa 500 Schafe hat Jonas Scholz, die meisten von ihnen sind ehemalige Mutterschafe. „Solange sie noch einen Zahn haben und laufen können, dürfen sie auf Deponien und auf wertvollen ökologischen Flächen im Naturpark Nuthe-Nieplitz grasen oder Brandschutzschneisen in Wäldern freifressen.“ Für seine Umweltarbeit bekommt der Schäfer Gelder aus verschiedenen Förderprogrammen von Brandenburg, in die auch Mittel der Europäischen Union und des Bundes fließen. Diese Gelder machen es möglich, dass es in Brandenburg über 300 Schäfer, darunter 70 hauptberufliche, mit 80.000 Schafen und Ziegen gibt. Seit 2024 ist Jonas Scholz Vorsitzender des Schafzuchtverbandes Berlin-Brandenburg e. V. Gerade macht er eine Ausbildung zum Schäfermeister. Neben der Landschaftspflege züchtet er Gotlandschafe. „Wenn ich mein Tagwerk geschafft habe und die Tiere friedlich fressen, dann bin ich zufrieden. Deshalb bin ich so gerne Schäfer.“

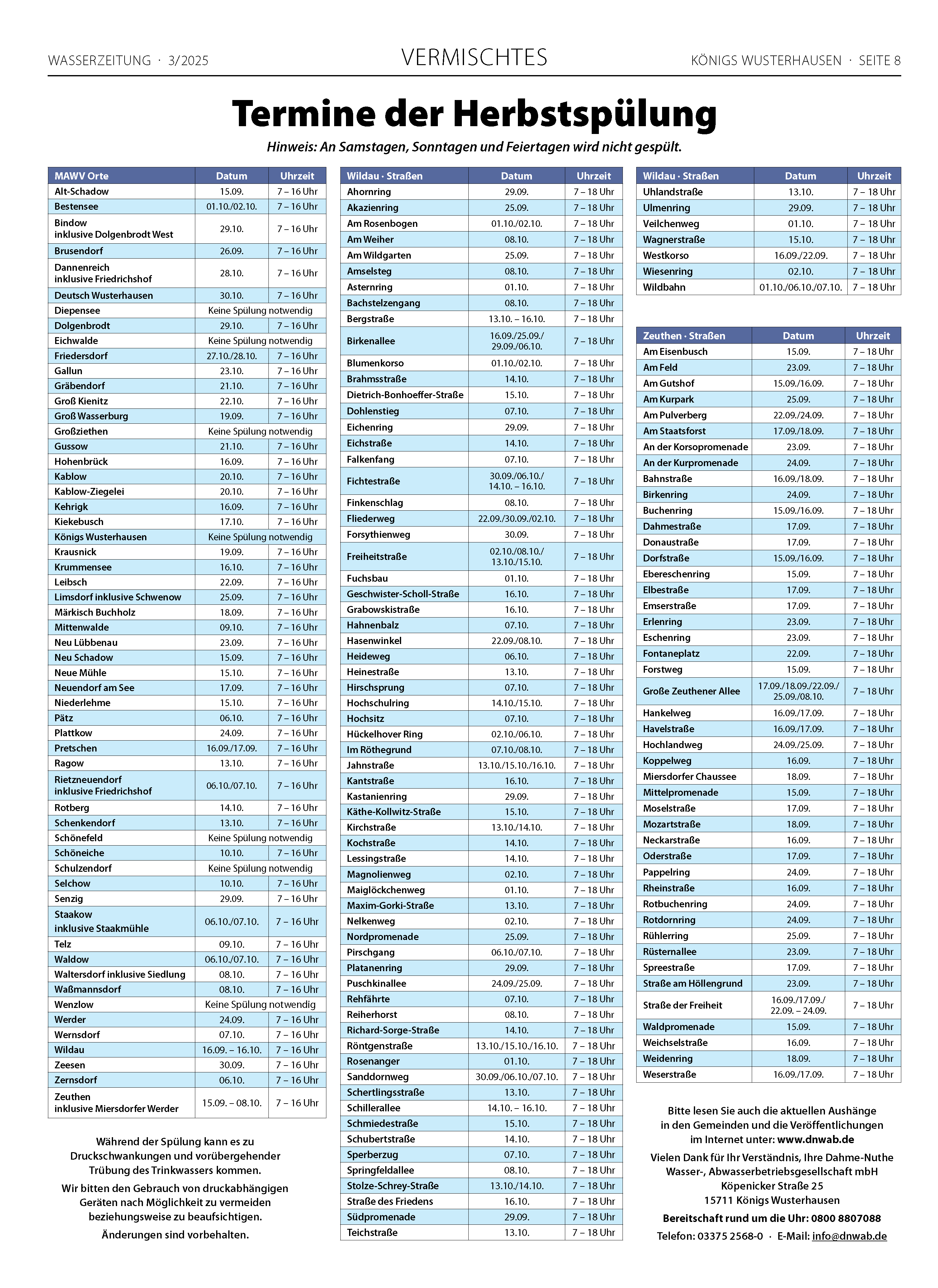

Starkregen fordert die Wasserwirtschaft heraus

Brandenburg

Starkregen fordert die Wasserwirtschaft heraus

Worin das Kritische in „kritischer Infrastruktur“ besteht, machen uns extreme Wetterereignisse schnell deutlich. Beispiel Starkregen. Hier muss schnell gehandelt werden, bevor das Problem in den Kommunen buchstäblich „überläuft“. Im günstigsten aller Fälle landet nur ein Bruchteil der Regenmassen auf einer Kläranlage. Sie werden anderswo dringend benötigt.

Viel wichtiger als ein Schirm über der Kläranlage wäre es, Regenwasser von den Abwasserkanälen fernzuhalten.

Montage: SPREE-PR/Schulze; SPREE-PR/Petsch (Foto)

Bevor uns ein heißer August mit dem Feriensommer verwöhnte, mussten alle Sonnen- und Badehungrigen eine dunkel-feuchte Phase überstehen. Mutter Natur jedoch war’s hingegen recht. Der Deutsche Wetterdienst bilanzierte für Juli durchschnittliche 135 Liter Regen pro Quadratmeter, wohingegen der „Sollwert“ für den Ferienmonat gerade bei 54 Litern liegt. Was diese Zahlen nicht offenbaren: In Teilen unseres Bundeslandes fielen die gewaltigen Niederschlagsmengen an gerade einer Handvoll Tagen.

Ein Tag im Ausnahmezustand

Auch nördlich von Berlin beginnt Montag, der 21. Juli, in tiefem Wolkengrau. Dann öffnet Petrus alle Schleusen. „Innerhalb weniger Stunden fielen in unserem Verbandsgebiet sage und schreibe 70 Liter Regen pro Quadratmeter“, erinnert sich NWA-Verbandsvorsteher Matthias Kunde an das Extremereignis. „Da unsere Pumpwerke lediglich für den Abtransport der häuslichen Schmutzwässer dimensioniert sind, konnten sie die in die Gullys einströmenden Wassermassen gar nicht schnell genug weiterleiten.“ Die Folge: Die Kanäle liefen nicht nur voll, sondern teilweise über. In einem Kraftakt bringen die Niederbarnimer Kollegen ihre Anlagen wieder in Gang, reinigen Kanalschächte und Tauchpumpen. So schnell geraten die erfahrenen Kollegen bei den kommunalen Zweckverbänden eben nichts aus dem Takt. Sie wissen: Die Entsorgungssicherheit muss in Windeseile wiederhergestellt werden. Immerhin war die Situation von einem Katastrophenfall noch einiges entfernt.

Aber was wäre, wenn nicht?

Die Zerstörungskraft von Starkregen wütete in Deutschland selten verheerender als 2021 im Ahrtal. Das Leben war buchstäblich aus den Angeln gehoben und lehrte: Alle Verantwortungsträger – zumal aus dem Bereich der Daseinsvorsorge – müssen bei Extremereignissen so eng wie möglich zusammenarbeiten. Doch der Blick heute in die lokalen Krisenstäbe überrascht Turgut Pencereci, den Geschäftsführer des Landeswasserverbandstages (LWT) Brandenburg. „Weit weniger als die Hälfte unserer Verbandsmitglieder ist entweder bei der jeweiligen Gemeinde oder beim Landkreis mit eingebunden, einige wenige als sogenannte Fachberater.“ Gefragt nach den Gründen für die Abwesenheit vieler kommunaler Wasserzweckverbände hinterlässt die Antwort einen bittersüßen Geschmack. „Offenbar unterstellt man, dass die Aufgabenträger ihre Arbeit gut erledigen und bezieht sie nicht ein“, vermutet Turgut Pencereci und hebt symbolisch den Zeigefinger: „Das kann sich sehr böse rächen, wenn dann doch einmal der Katastrophenfall eintritt.“ Allerdings seien die Ver- und Entsorger sehr gut gewappnet.

Die Chancen, einfach anzufangen

Eine wirksame Entlastung der Kläranlagen von Fremdwasser verlangt nicht nur von den Schmutzwasser-Entsorgern neue Ideen. Trennsysteme, Kreislaufkonzepte, Regenwasser sammeln, biologische Schwammstrukturen – aus dem Noch-Problem „Extremregen“ eine Chance zu machen, dafür plädiert Dr.-Ing. Grit Bürgow von der TU Berlin. Es würde Innovationen vorantreiben. „Wenn Kommunen ihr Wassermanagement in die Hand nehmen, dann gibt es meines Erachtens einen Dominoeffekt“, ist sich die Referentin für urbane Räume im Klimawandel sicher. „Man muss natürlich immer individuell die eigene Situation abwägen. Aber ich sehe eine riesige Chance darin, einfach mal anzufangen!“ Natürlich müssten alle Kompetenzen an einen Tisch geholt werden, und die Verwaltungen sollten mutig sein. „Es gibt mittlerweile überzeugende Referenzprojekte in Stadt und Land, die positive Kreislauf-, Schwammstadt- und Kosteneffekte zusammenbringen. Von Grauwasserrecycling bis hin zu naturbasierten Systemen können Kommunen diese bausteinartig auf ihre Situation anpassen.“ Ausdrücklich plädiert die Fachfrau für gestalterische Lösungen – mit Grün! „Denken Sie an den Regenwald. Dort versickert das Wasser nicht, es verdunstet über die Pflanzen.“ Angenehmer Nebeneffekt: eine Kühlung in heißen Zeiten.

Wassermanagement: Gemeinsam alles Mögliche tun!

Kommentar

Der in den meisten Brandenburger Regionen so überaus regenreiche Monat Juli hat den sprichwörtlichen „Finger in die Wunde“ gelegt. Denn so manche Kläranlage ächzte unter der teils erheblichen Niederschlagslast. Das Problem: Die meisten Kommunen verfügen über ein Netz sogenannter Mischkanäle. Das heißt, Schmutz- und Regenwasser fließen gemeinsam gen Aufbereitung. Insofern lässt sich ein Teil von Petrus’ Gaben auf den Kläranlagen kaum vermeiden. Aber das muss nicht so bleiben! Zunehmend bauen Entsorgungsunternehmen an besonders sensiblen Stellen sogenannte Aquastop-Systeme in Gullys ein, um das Einfließen von Regenwasser automatisiert zu verhindern. Außerdem können, nein müssen, alle Grundstücksbesitzer ebenso das Ihrige tun, um Niederschläge vom Entsorgungssystem fernzuhalten: das Abfließen von Regen auf öffentliche Straßen und Wege konsequent unterbinden. Dies sehen die Satzungen der Abwasserbetriebe übrigens auch grundsätzlich so vor. Aber Theorie und Praxis … Regen muss versickern können! Die Natur braucht ihn „oberirdisch“ genauso wie die Grundwasserleiter im Untergrund. Zisternen, Regentonnen, wasserdurchlässige Bepflasterung und das Grundstück begrenzende Kantensteine sind ein unverzichtbares Erfordernis. Beim Regen-Management sitzen wir alle im selben Boot – mit gemeinsamem existentiellen Interesse!

Dipl.-Ing. Gerd Weber,

Geschäftsführer FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH

Foto: Bernd Geller

Walk on the Seaside

Wasserbauwerke

Walk on the Seaside

Wo die Ostsee oder andere Gewässer zum Ufer hin flach auslaufen, fehlt den Schiffen die Wassertiefe zum Anlegen. Die Seebrücken an Ost- und Nordsee, die dafür gebaut wurden, dienten aber vor allem Ausflugsdampfern und zum Flanieren der Kurgäste – der Badetourismus entstand gerade erst.

-

Die brandneue Seebrücke in

Die brandneue Seebrücke in

Prerow auf dem Darß ist mit 720 Metern die längste in der Ostsee. Sie beherbergt auch eine Seenotrettungsstation und einen

Nothafen.

Foto: @georghundt -

Die Grundschüler der Ostseeschule in Boltenhagen machen vor den Sommerferien gern einen Badetag neben der Seebrücke. Hier haben sie sich so hingelegt, dass aus der Luft

Die Grundschüler der Ostseeschule in Boltenhagen machen vor den Sommerferien gern einen Badetag neben der Seebrücke. Hier haben sie sich so hingelegt, dass aus der Luft

„1×1 ABC“ zu lesen ist.

Foto: @georghundt -

Tauchgondeln gibt es an den Seebrücken in Zinnowitz (Foto), Zingst, Sellin und Grömitz. Sie versinken vier Meter unter der Wasseroberfläche und versprechen interessante Einblicke in die Unterwasserwelt.

Tauchgondeln gibt es an den Seebrücken in Zinnowitz (Foto), Zingst, Sellin und Grömitz. Sie versinken vier Meter unter der Wasseroberfläche und versprechen interessante Einblicke in die Unterwasserwelt.

Foto: @georghundt -

Die Brücke in Sellin auf Rügen wurde zweimal komplett zerstört (Eisgang 1942, Brand 1978) und 1998 originalgetreu wieder aufgebaut.

Die Brücke in Sellin auf Rügen wurde zweimal komplett zerstört (Eisgang 1942, Brand 1978) und 1998 originalgetreu wieder aufgebaut.

Foto: @georghundt -

Fotowände am Strand von der Seebrücke Zingst aus. Im Ort findet mit „Horizonte Zingst“ ein Umweltfotofestival statt.

Fotowände am Strand von der Seebrücke Zingst aus. Im Ort findet mit „Horizonte Zingst“ ein Umweltfotofestival statt.

Foto: @georghundt -

Abendstimmung in Rerik am Salzhaff. Diese Seebrücke ist bereits abgerissen worden und wird bald ersetzt.

Abendstimmung in Rerik am Salzhaff. Diese Seebrücke ist bereits abgerissen worden und wird bald ersetzt.

Foto: @georghundt

Die erste, noch erhaltene Seebrücke Deutschlands ist die in Ahlbeck auf Usedom. Der Holzbau mit dem berühmten Restaurantaufbau der frühen Bäderarchitektur wurde um 1900 errichtet – allerdings nicht für die Fischer. Die mussten ihre Boote immer noch an den Strand ziehen, wie auch heute noch.

Viele Brücken wurden in der DDR-Zeit dem Verfall überlassen oder wegen Sicherheitsbedenken abgerissen. Nach der Wende 1990 wurden fast alle Brücken neu gebaut oder aufwendig saniert.

Mittlerweile verteilen sich entlang der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns 19 öffentliche Seebrücken. In den 35 Jahren nach dem Mauerfall entwickelten viele Küstenorte und ihre Seebrücken eigene touristische Ausrichtungen.

Erinnert sei nur an die Sendebühne des ZDF zur Fußballeuropameisterschaft 2012 in Heringsdorf. Mit großformatigen Ausstellungen im Ort und im Strandsand neben der Seebrücke punktet Zingst als Naturfoto-Hotspot. In Heringsdorf wurden 1995 Restaurants und Geschäfte erstmals über das Wasser und entlang der Brücke gebaut (in Ahlbeck und Sellin noch über dem Strand). Koserow zeigte mit dem Seebrückenneubau, dass es nicht immer schnurgerade Stege sein müssen: Der Usedomer Badeort präsentierte 2020 einen Bau mit aneinandergereihten Bögen und einer Veranstaltungsfläche – 280 Meter ins Meer hinein. Und auch die Orte mit eher unspektakulären Seebrücken haben ihre Traditionen.

Gemeinsam viel erreichen

Wer sich für den Klimaschutz engagiert, motiviert auch andere

Gemeinsam viel erreichen

Starkregen, Trockenheit und Hitze sind spürbare Auswirkungen des Klimawandels. Politiker und Wissenschaftler suchen nach Wegen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Doch auch wir, jeder Einzelne, kann sich verantwortlich fühlen, etwas gegen den Klimawandel zu tun, kann sich körperlich auf veränderte klimatische Bedingungen einstellen – ohne Lebensqualität einzubüßen. Die WASSERZEITUNG hat dazu einige Ideen gesammelt und bei einer Sozialpsychologin nachgefragt.

„Etwas für die Umwelt zu tun, muss nicht Verzicht bedeuten“

Ronja Gerdes ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Psychologie der Uni Magdeburg.

Es trifft viele Menschen immer wieder – direkt an ihrem Lebensort oder indirekt vor dem Fernseher: Durch Hochwasser werden Gebiete überschwemmt, Infrastrukturen und Häuser zerstört. Die Landwirtschaft sorgt sich um die Trockenheit auf den Feldern, benötigt mehr Wasser. Und vielen von uns macht die Hitze des Sommers zu schaffen, die hohen Temperaturen, die lähmend sein können. Der Klimawandel klopft an allen Türen und wir sollten ins Handeln kommen, unsere Lebensgewohnheiten überdenken. Gut, wenn jeder Verantwortung übernimmt und auch gut, wenn jeder auf seinen Körper und seine Gesundheit achtet, denn so lassen sich Hitzeperioden besser aushalten. Es sind mal wieder über 30 Grad? Mediziner warnen dann vor sportlicher Betätigung. Jetzt heißt es: sich in kühlen Räumen aufhalten, viel trinken und auch mal Beine hoch. Experten empfehlen zum Beispiel Apfelsaftschorle mit einer Prise Salz. Denn das Salz erleichtert dem Körper, das Wasser zu speichern. Ein sorgsamer Umgang mit der Umwelt und mit uns selbst – so können wir dem Klimawandel begegnen.

Kleine Dinge, die viel verändern …

-

Besser geht’s mit Regenwasser. Zum Gießen kein wertvolles Trinkwasser verschwenden.

Besser geht’s mit Regenwasser. Zum Gießen kein wertvolles Trinkwasser verschwenden. -

Mit Genuss: Gemüse und Kräuter selbst anbauen oder auf regionale Produkte setzen. -

Tierische Produkte wie Fleisch oder Milchprodukte verursachen erheblich mehr Emissionen als pflanzliche Lebensmittel. -

Per Zug in den Urlaub, klimaneutrale Reiseziele oder wandern statt Flug- oder Schiffsreise. -

Runterkühlen mit Bäumen und Pflanzen: Auch Fassadengrün gilt als natürliche Klimaanlage. -

Mit dem Rad zur Arbeit: Das spart nicht nur Geld, sondern auch CO2 und hält körperlich fit.

Was bedeutet der Begriff Klimasorge?

Manche Menschen sind besorgter, wenn es um den Klimawandel geht, als andere. Sie machen sich Gedanken um die Zukunft und wie unsere Gesellschaft mit Naturkatastrophen und Flüchtlingsbewegungen umgehen wird. Sie fragen sich, ob gesamtgesellschaftlich noch genug getan werden kann, um den Klimawandel abzumildern. Diese Sorge muss nicht lähmend sein. Je wichtiger einer Person der Umweltschutz ist, umso wahrscheinlicher ist auch, dass sie tatsächlich versucht, durch ihr Handeln etwas zu bewirken.

Warum fällt es uns so schwer Gewohnheiten zu ändern?

Nur wenn mir persönlich Umweltschutz sehr wichtig ist, werde ich die Energie aufwenden, meinen Alltag so zu gestalten, dass klimafreundliches Verhalten zur Gewohnheit wird.

Es ist wichtig, die Motivation in sich selbst zu finden, um eine Sache anzugehen. Ein Beispiel: Ich werde nur dann die Heizung herunterdrehen, wenn es mir wichtig genug ist. Hilfreich sind Strukturen zu schaffen, die es vereinfachen, dass Verhalten zur Gewohnheit wird: zum Beispiel mit einem Zettel an der Wohnungstür, der mich an den Handgriff erinnert, oder einem Heizungsregler, der die Temperatur automatisch steuert. Je öfter man das Verhalten dann ausführt, desto leichter wird es einem fallen.

Steht Klimaschutz im Zusammenhang mit der Sorge um den Verlust von Lebensqualität?

Die größten Hindernisse sind wohl eher die Strukturen in unserer Umgebung – zum Beispiel, dass wir in ländlichen Gegenden keine oder kaum Alternativen zum fossilen Individualverkehr haben. Und: Viele Menschen haben wichtigere Ziele im Alltag als den Klimaschutz. Ansonsten muss es nicht Verzicht bedeuten, etwas für die Umwelt zu tun. Sich politisch zu engagieren oder Fahrrad zu fahren. Sich bewusst zu ernähren, kann auch mit neuen Erlebnissen, gesteigerter Gesundheit und Genuss einhergehen.

Welche Rolle spielen soziale Interaktionen?

Mit „Strukturen“ meine ich nicht nur die Infrastruktur, wie gut Radwege ausgebaut sind oder wie oft ein Bus fährt. Die soziale Struktur spielt auch eine wichtige Rolle im Leben aller Menschen. Wenn wir erleben, dass Menschen in unserer Umgebung sich klimafreundlich verhalten, haben wir möglicherweise mehr Lust oder mehr Ideen, was wir selbst tun können. Und vielleicht sehen wir bei Mitmenschen, dass manche Dinge viel einfacher sind, als wir erwartet haben.

Stellen Sie unterschiedliche Sichtweisen und Motivation zwischen den Generationen fest?

Aus meiner Sicht werden Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Einkommen beim Klimaschutzverhalten eher überschätzt. Die Neigung, bewusst und ressourcenschonend zu leben, findet sich in allen Altersgruppen.

Paddeln ein großes Freizeitvergnügen

Sport und Spaß inmitten herrlichster Natur in MV

Paddeln ein großes Freizeitvergnügen

Was haben Sude, Warnow, Recknitz, Peene oder die Seen in MV gemeinsam? Sie bieten sich bestens an, sie von der Wasserseite aus zu erkunden. In Vereinen leisten größtenteils ehrenamtliche Trainer wertvolle Nachwuchsarbeit, professionelle Anbieter bieten Kundinnen und Kunden Touren und Ausrüstung fürs Paddeln an. Das Beste ist: Ob als Sport oder Freizeitbeschäftigung, fürs Einsteigen ins kleine Boot gibt es keine Altersgrenzen. Der Spaß am Perspektivwechsel mitten in herrlicher Natur ist garantiert.

Für die jungen Sportler hier auf dem Zierker See in Neustrelitz stehen sicher Kraft, Ausdauer und der Spaß am Training im Vordergrund. Freizeitpaddler in MV lieben die Entschleunigung und den Perspektivwechsel auf die Umgebung.

Fotos (4): SPREE-PR/Galda

„Ich möchte mal probieren, wie man mit einem Boot so fährt. Ich freue mich schon darauf!“, sagt die siebenjährige Greta an diesem Frühsommertag am Zierker See. Beim Wassersportverein Einheit Neustrelitz e. V. ist sie dafür genau richtig. 750 Mitglieder sind in dem 1990 aus einem Verbund von Kanusportlern gegründeten Verein aktiv, der inzwischen zehn Abteilungen hat. Die Wassertruppe besteht aus den Sparten Kanurennsport, -wandern sowie -polo und demnächst auch Stand Up Paddle Board (SUP). Die Mitglieder sind ab fünf und bis über 70 Jahre alt.

Was den Reiz ausmache, fragen wir den 1. Vorsitzenden des WSE Hans Ebeling. „Es ist ein sehr vielseitiges Training. Die Saison auf dem Wasser beginnt Ende April und geht bis in den Herbst hinein. Dann stehen Kraft, Gymnastik, Turnen, Spiele auf dem Programm. Die Sportler werden im Winter geformt“, weiß der 74-Jährige. Er ist in der Stadt geboren, paddelte hier auf hohem Niveau, trainierte später als Sportlehrer den Nachwuchs und bringt sich heute noch aktiv ein.

Die Neustrelitzer Paddler waren schon vor der Wende eine bekannte Größe im Norden und sind es heute noch. Die Ausnahmesportler wechseln häufig ins Neubrandenburger Sportgymnasium. Spätestens zur Herbstregatta sind sie aber wieder hier. Es ist die größte in Norddeutschland – in diesem Jahr vom 12.–14. September. Ausdauer, Disziplin, Organisation, Zielstrebigkeit, Naturverbundenheit, Wetterkenntnisse – all das seien die Nebeneffekte des Trainings, so Hans Ebeling. Klingt hart, zeigt sich hier beim Training der Kindergruppe aber leicht. Hier sind alle zwar allein im Boot, aber doch in der Gemeinschaft.

„Am meisten Spaß habe ich beim Fahren auf dem Wasser“, ruft der aufgeweckte Johann. Mit seinen fünf Jahren zählt er zu den jüngsten im Verein. Schnell hatte er sich die vorgeschriebene Schwimmweste übergezogen und sich mit den richtigen Schritten vorsichtig in sein Boot gesetzt. „Wir haben die in unterschiedlichen Größen, die kleineren liegen stabiler als die Rennkanadier der erfahrenen Sportler“, erklärt Hans Ebeling. Johann lacht: „Ich bin noch nie ins Wasser gefallen.“ Er legt sich sein Paddel richtig in die Hände und fährt Richtung Boje.

Und plötzlich saust ein anderes kleines Boot ins Bild. Darin sitzt Greta, als hätte sie schon jahrelang geübt. Ihr Zopf weht im Wind, die Kleine lächelt. Alles in diesem kleinen Kinderkörper ruft: „Paddeln – das macht Spaß!“

-

Die achtjährige Lisa (l.) hat ihre Freundin Greta zum Training überredet, weil es ihr selbst auch viel Spaß macht.

-

„Am meisten macht mir Spaß, wenn wir auf dem See vorneweg durch die Wellen fahren. Das schaukelt und es ist richtig gut, wenn man es geschafft hat.“

„Am meisten macht mir Spaß, wenn wir auf dem See vorneweg durch die Wellen fahren. Das schaukelt und es ist richtig gut, wenn man es geschafft hat.“

— Ephram (9) -

„Ich sollte ein bisschen Sport machen – paddeln gefällt mir richtig gut!“

„Ich sollte ein bisschen Sport machen – paddeln gefällt mir richtig gut!“

— Johann (5)